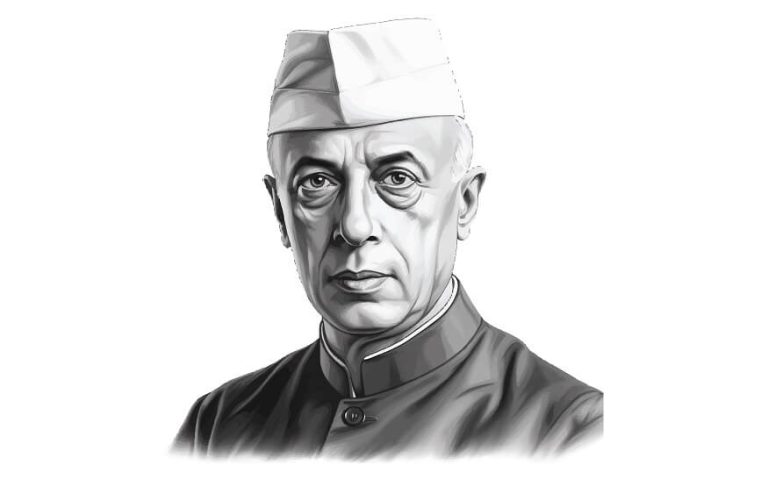

यह उस समय में कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब महात्मा गांधी तक को तिरस्कृत किया जा रहा है। आखिरकार, नेहरू की प्रतिष्ठा उन लोगों की कठपुतली और पैसे की लालच की कीमत चुका रही है जो उनकी विरासत का दावा करते हैं – एक ऐसा दाग जो गांधी को छू भी नहीं सकता। हालांकि, नेहरू की पुण्यतिथि पर, उस अद्भुत लोकतंत्रवादी को याद करना उचित है जिसने कभी भारत पर शासन किया था – वास्तव में, उसने लोकतांत्रिक नींव रखी जो आज भी मज़बूती से कायम है। मेरे पिता प्रधानमंत्री के निवास, तीन मूर्ति भवन की यात्रा का वर्णन करते थे। उन्होंने देखा कि नेहरू अपने बेदाग सफेद अचकन और लाल गुलाब में लॉन पर बैठे हुए, गाँव से आए कुछ लोगों से बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री एक उग्र-उत्तेजक वक्ता की तरह बोल रहे थे। “हमें संघर्ष करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। हमें इस सरकार से लड़ना है,” उन्होंने उनसे कहा।

मेरे पिता के अनुसार, गांव के लोग मंत्रमुग्ध होकर नेता को श्रद्धापूर्वक देख रहे थे, शायद उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहे हैं।

इस तरह की प्रशंसा के बावजूद, जो व्यापक थी, नेहरू ने एक ऐसे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का पोषण किया, जहां एक और ‘माई-बाप’ सरकार की तरह व्यवहार करना बहुत आसान होता। जब नया गणतंत्र अभी अपने शुरुआती दिनों में था, शायद संसद सत्र से एक या दो दिन पहले, सदन की कार्यवाही को निपटाने की जरूरत थी। इसलिए नेहरू ने संसद भवन में अपने कार्यालय से एक चपरासी को स्पीकर से मिलने के लिए भेजा।

स्पीकर ने वापस संदेश भेजा कि स्पीकर प्रधानमंत्री के पास नहीं जाता; सदन का नेता स्पीकर से मिलने आता है। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू तुरंत स्पीकर के कार्यालय गए, स्वीकार किया कि वह सही थे, और माफी मांगी।

स्वतंत्रता से बहुत पहले से ही, नेहरू तानाशाही प्रवृत्तियों से लगातार सावधान रहने की आवश्यकता के प्रति सचेत थे। 1937 में जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने चाणक्य के छद्म नाम से एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने पाठकों को न केवल सार्वजनिक जीवन में ऐसी प्रवृत्तियों की सामान्य संभावना के बारे में, बल्कि विशेष रूप से अपने बारे में भी चेतावनी दी थी।

कलकत्ता के मॉडर्न रिव्यू में छपे लेख में नेहरू के बारे में जो कहा गया था, उसका एक अंश यहां दिया गया है: “उनकी इतनी सारी लक्ष्यहीनता के बावजूद उनका लक्ष्य क्या है? उनके इस मुखौटे के पीछे क्या छिपा है, सत्ता की क्या इच्छा है, कौन सी अतृप्त लालसाएँ हैं? उनका अहंकार पहले से ही बहुत बड़ा है। इसे रोका जाना चाहिए। हमें कोई सीज़र नहीं चाहिए।”

इस समय तक, कई लोग उन्हें कांग्रेस में गांधी के बाद दूसरे स्थान पर मानते थे (और महात्मा के पसंदीदा)। लेकिन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यकीनन एक बड़े जन-नेता थे। नेहरू स्वतंत्र भारत में शीर्ष पद को हल्के में नहीं ले सकते थे। उस लेख में सार्वजनिक आलोचना उनके करियर को नुकसान पहुंचा सकती थी।

वास्तव में, इस बात पर बहुत अटकलें लगाई गईं कि उनके किस गुप्त या प्रत्यक्ष विरोधी या भावी प्रतिद्वंद्वी ने यह लिखा होगा। कई वर्षों बाद सच्चाई सामने आई।

नेहरू के गुणों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उनमें से एक गुण सबसे अलग है। उनमें यह स्वीकार करने का साहस था कि वे अज्ञेयवादी हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में किसी भी तरह का हिस्सा नहीं लेना चाहते। ऐसे देश में राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से कहीं अधिक सुविधाजनक होता, जिसमें धर्म इतना शक्तिशाली था, खासकर तब जब उनके गुरु गांधी ने जोर देकर कहा था कि धर्म के बिना राजनीति गंदगी है (जिसे उन्होंने सभी धर्मों का सार माना था)।

बल्कि, 1954 में भाखड़ा-नांगल बांध का उद्घाटन करते हुए, नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के बांधों और कारखानों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तर्कवाद और जिसे वे ‘वैज्ञानिक स्वभाव’ कहते थे, के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के कारण वे अंधविश्वास को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।

नेहरू और उनकी विरासत की जांच और मूल्यांकन दूरी के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर लोकतांत्रिक संस्थाओं और परंपराओं, बुद्धिवाद और आधुनिकता की स्थापना में उनके अमूल्य योगदान को पहचानना उचित होगा।

एविड देवदास राजनीति और भूराजनीति के विशेषज्ञ हैं। वे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में सीनियर फेलो, जामिया मिलिया इस्लामिया में विजिटिंग प्रोफेसर और बिजनेस स्टैंडर्ड के राजनीतिक संपादक रह चुके हैं।